江戸時代、いわゆる「鎖国」政策がとられた中でも、長崎では出島を通じてオランダと、唐人屋敷を通じて中国と貿易を行っていました。

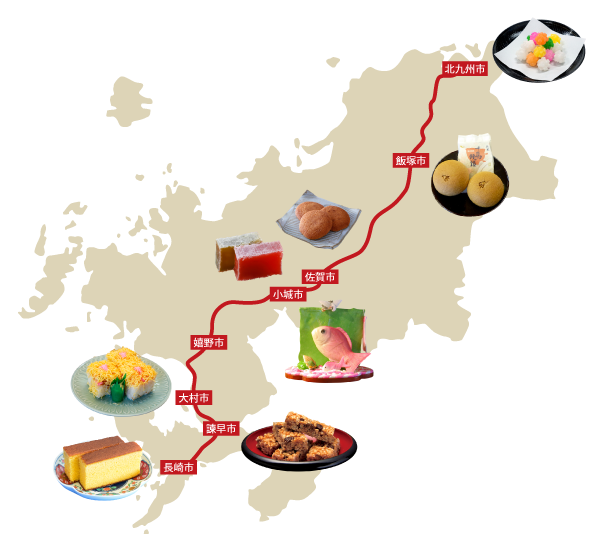

長崎にもたらされた大量の砂糖は船で大坂まで運ばれ、全国に流通しましたが、長崎から佐賀を通って小倉へと続く「長崎街道」は、九州藩の長崎警備や参勤交代、オランダ商館長の江戸参府など、様々な人やモノが往来する街道として栄えました。

街道沿道は砂糖のほか、菓子作りの技法なども入手しやすかったため、全国的にも有名な銘菓が生まれたのです。

南蛮から伝わった菓子は、それまでの和菓子とは違い、砂糖をふんだんに使うもの。この伝来により、菓子の世界に革命が起こり、長崎街道を中心に、砂糖文化が各地の文化と風土を取り入れ、個性ある味へと花開きました。

そのため長崎街道は砂糖の道「シュガーロード」とも呼ばれており、今なおその技術と味は受け継がれています。

数百年の時の中で開花した、砂糖の文化。その甘さと奥深い歴史をご堪能ください。

A

カステラ

長崎市

16世紀の南蛮貿易により、ポルトガルから日本へもたらされた。寛永元年(1624)創業とされるカステラの老舗・福砂屋は、ポルトガル人から製法を学んだとされている。

B

諫早おこし

諫早市

佐賀藩の大規模な干拓と米の増産による余剰米と、街道沿いの地域で手に入れやすい砂糖を用いて作られたのがはじまり。

C

大村寿司

大村市

戦国時代、領主大村純伊が戦いに敗れおよそ6年間の流浪の末、領地を取り戻し、それを喜んだ領民たちが取り急ぎご飯と具をもろぶたに詰めた押し寿司をお祝いに出したのが始まり。現在の甘い味付けは、江戸時代に砂糖がふんだんにあったためと言われている。約500年の歴史を持つ、海の幸や山の幸に恵まれた、この土地ならではの伝統的な郷土料理。

D

金華糖(きんかとう)

嬉野市

煮詰めた砂糖を、菓子型に流し入れて固め、彩色した砂糖菓子で、婚礼や慶事の引き出物、寿賀台の飾りつけとして用いられた。陶製の菓子型で作られる。

E

小城羊羹

小城市

小城羊羹の起源は諸説ある。明治初年には森永惣吉により羊羹製造が開始され、明治半ばには村岡安吉により寒天を用いた練羊羹が「小城羊羹」の名で販売され始めた。

寒天を用いた羊羹は天明4年(1784)、豊前中津の田中信平によりあらわされた卓袱料理の料理書『卓子式』に記された「豆砂糕」とほぼ同様であり、中国から伝えられた菓子であることが窺える。

寒天を用いた羊羹は天明4年(1784)、豊前中津の田中信平によりあらわされた卓袱料理の料理書『卓子式』に記された「豆砂糕」とほぼ同様であり、中国から伝えられた菓子であることが窺える。

F

丸ぼうろ

佐賀市

ポルトガル語で菓子を意味する「ボーロ」が語源の南蛮菓子。寛文年間に鍋島藩の御用菓子司・横尾市郎右衛門が、長崎に赴き製法を学んだ。江戸時代には藩や寺院へ納められていた。

G

千鳥饅頭

飯塚市

千鳥饅頭は昭和2年(1927)に千鳥屋で誕生した菓子。守り続ける伝統のカステラと丸ボーロから生まれた千鳥屋の代表菓。カステラ生地で白餡を包んだ、南蛮菓子の製法を活かした焼き饅頭。

H

金平糖

北九州市

ポルトガルから伝わった金平糖はケシの実やゴマを核としたものだったが、日本に伝来し、ざらめを核として砂糖のみを原料とする金平糖が生まれた。長崎から北九州に来て普及活動を行っていた宣教師ルイス・フロイスが金平糖を持ち込み、織田信長に献上したのが日本の始まり。